诺华甩出自免“新王炸”

来源:BiG生物创新社 | 发布时间:2025-10-31

摘要:2025 年 10 月 1 日,诺华的高选择性口服 BTK 抑制剂 Remibrutinib获 FDA 批准上市,成为首个用于 H1 抗组胺药控制不佳的慢性自发性荨麻疹(CSU)的 BTK 抑制剂,标志 BTK 靶向治疗正式迈入自免领域;该药物基于 REMIX-1/2 两项 III 期临床数据(治疗 12 周显著降低 UAS7 评分,24 周时半数患者症状控制、30% 患者症状完全消失,且无肝损伤风险),年销售额峰值预计超 30 亿美元。同时,BTK 靶点历经三代抑制剂迭代(第一代伊布替尼存在脱靶毒性,第二代泽布替尼等提升选择性,第三代吡托布鲁替尼克服 C481S 耐药),并向自免领域拓展(全球在研超 33 款,聚焦 MS、SLE 等),赛诺菲(Rilzabrutinib/Tolebrutinib)、中国药企(诺诚健华奥布替尼、百济神州泽布替尼 / BGB-16673)均在该赛道布局,形成全球竞争格局。

诺华向来步履坚定,敢于在自免领域押注全新机制。10月1日,诺华旗下的高选择性口服BTK抑制剂Remibrutinib正式获得FDA批准上市,标志着BTK靶向治疗在自免领域迈入收获阶段。

上一个被诺华成功推向巅峰的FIC药物司库奇尤单抗,已成为自免领域的现象级产品。如今,随着Remibrutinib的获批,诺华在慢性自发性荨麻疹(CSU)赛道筑起先发优势,下一个“司库奇尤单抗”,或许已在路上。

01

肿瘤明星靶点

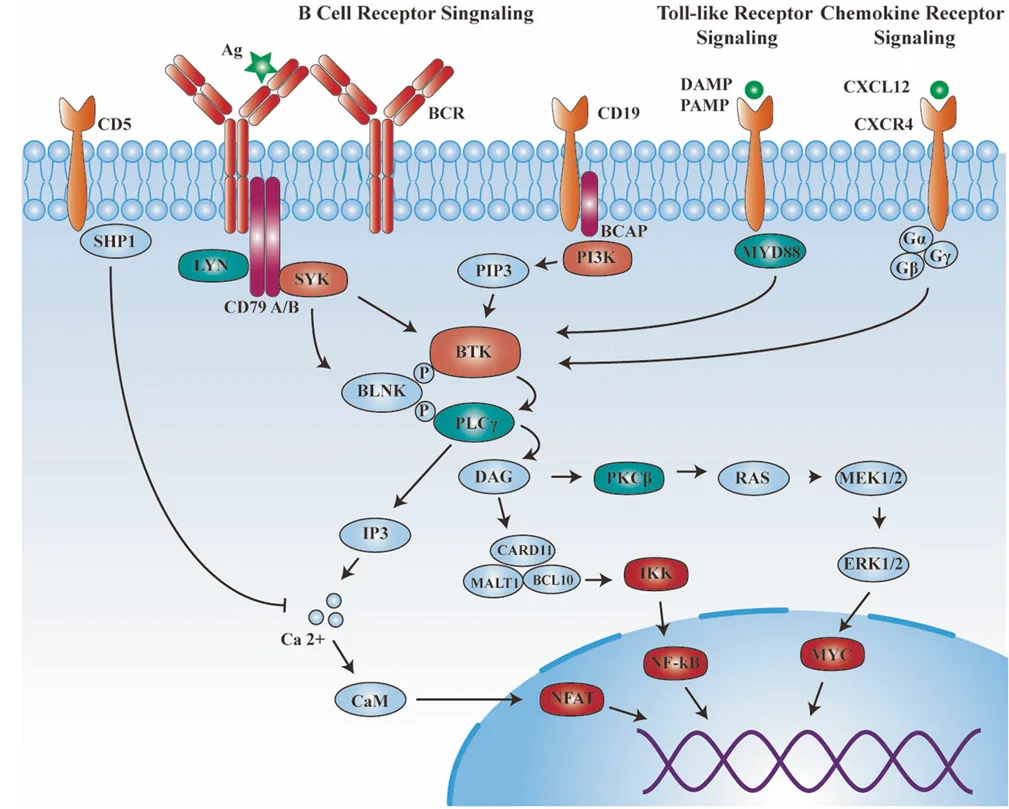

在肿瘤治疗领域,BTK已成为一个备受瞩目的明星靶点。BTK作为一种非受体酪氨酸激酶,广泛参与B细胞的发育与活化过程。在生理状态下,BTK介导B细胞受体信号传导,调控细胞的生存与增殖;然而,当B细胞发生癌变时,BTK会异常活化,持续传递促生长信号,驱动肿瘤细胞的增殖、迁移和存活,从而促进B细胞恶性肿瘤的发展,如慢性淋巴细胞白血病、套细胞淋巴瘤等。

BTK 抑制剂(BTKi)通过作用于 BCR 信号通路(图1),与 BTK 特异性结合而抑制 BTK 自身磷酸化,阻止 BTK 激活,从而阻断下游信号通路的激活,最终诱导肿瘤细胞凋亡。

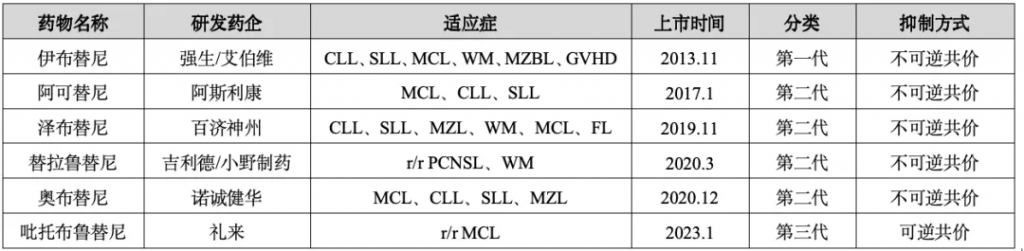

2013年,首款BTKi伊布替尼获FDA批准上市,改变了边缘区淋巴瘤(MZL)、MCL、华氏巨球蛋白血症(WM)及CLL等血液瘤的治疗格局。然而其选择性差,还抑制EGFR、TEC等多个靶点,存在脱靶毒性,导致皮疹、房颤、腹泻、高血压等副作用。

为克服第一代药物的局限性,第二代BTKi应运而生。

阿可替尼、泽布替尼等药物通过优化分子结构,提高了对BTK的选择性,在保持疗效的同时显著降低了脱靶毒性。其中,泽布替尼凭借卓越的临床数据,成为全球首个且目前唯一在CLL/SLL“头对头”研究中在PFS与ORR上均取得优效性的新一代BTKi,力证自身BIC地位。

然而,临床实践中仍存在约30%的患者因BTK C481S位点突变而对共价BTKi产生耐药,这一挑战催生了第三代BTKi的研发。2023年获批的吡托布鲁替尼作为首个上市的三代药物,采用可逆共价结合机制,能够有效克服C481S突变导致的耐药问题。

表1.全球已上市 BTK 抑制剂

礼来正通过多项头对头III期研究,探索吡托布鲁替尼在套细胞淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病中相较于现有疗法的优势。与此同时,默沙东开发的奈他布替尼也进入III期临床阶段,其II期研究在多种B细胞肿瘤中显示出颇具潜力的疗效,进一步丰富耐药患者的治疗选择。

除了小分子抑制剂的迭代创新,蛋白质降解靶向嵌合体技术的应用为BTK靶点治疗开辟了新方向。BTK PROTAC通过募集E3泛素连接酶,诱导BTK蛋白泛素化降解,从而彻底清除靶蛋白,理论上能够更彻底地解决耐药问题。

百济神州开发的BGB-16673已进入III期临床,其I期CaDAnCe-101研究数据显示,经过大量前期治疗的CLL患者ORR达到78%,在200mg剂量组更飙升至94%;华氏巨球蛋白血症(WM)患者ORR为90%,边缘区淋巴瘤(MZL)患者ORR更是达到100%。2025年5月,百济神州启动了BGB-16673与吡托布鲁替尼头对头CaDAnCe 304研究,将进一步验证PROTAC技术的治疗潜力。

02

开启自免新大陆

自免疾病作为仅次于肿瘤的全球第二大药物市场,正成为药企竞相争夺的“黄金赛道”。近年来,BTKi作为一类具有多重作用机制的小分子靶向药物,正逐步向自免领域拓展,开辟出一片“新大陆”。

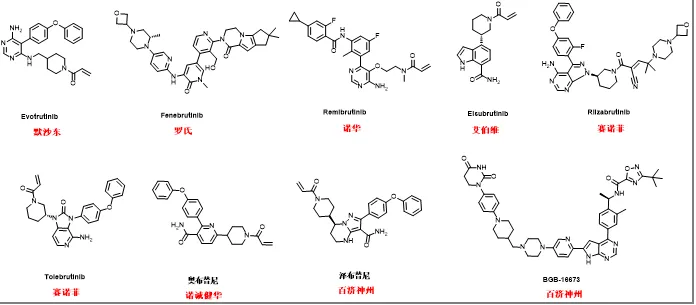

然而,最初BTKi在自免领域的探索并非一帆风顺。默沙东的Evotrutinib、罗氏的Fenebrutinib、赛诺菲的Tolebrutinib等项目曾因疗效不足或肝毒性等问题在临床后期遭遇暂停(图2)。

后续随着对BTK机制理解的深化,企业开始在特定适应症上实现突破。据不完全统计,目前全球针对自免疾病的在研BTKi已超过33款,高度聚焦于多发性硬化症、自发性荨麻疹、系统性红斑狼疮和类风湿性关节炎。

诺华的Remibrutinib作为新一代共价BTKi,通过结合BTK的非活性构象,展现出高选择性。

而全球首款BTKi伊布替尼虽在肿瘤治疗中表现优异,却因脱靶毒性在自免领域受限。其开发者艾伯维转而开发新型BTKi Elsubrutinib,并与JAK抑制剂乌帕替尼组成复方制剂ABBV-599,探索系统性红斑狼疮治疗新路径。

赛诺菲通过收购Principia Biopharma,获得Rilzabrutinib和Tolebrutinib两款核心资产,成为BTK自免领域的领跑者。

其中,Rilzabrutinib已于今年8月获FDA批准用于免疫性血小板减少症,成为该领域首个获批的BTKi,并已在国内提交新药申请。其适应症正拓展至自身免疫性溶血性贫血、特应性皮炎等。

Tolebrutinib在2022年由于多例跟药物相关的肝损伤事件,被FDA暂停部分MS和重症肌无力的III期研究,后续通过更新入组标准、定期肝功能监测等措施,得以继续临床研究。凭借其脑穿透性优势,精准靶向多发性硬化症的神经炎症机制,Tolebrutinib已向FDA提交针对nrSPMS的上市申请,有望成为该疾病首个BTKi。

赛诺菲预测,这两款药物年销售额均有望达到20亿-50亿欧元,未来或成公司增长引擎。

令人振奋的是,中国药企在这一赛道展现出强劲竞争力。

其中,诺诚健华的奥布替尼在免疫性血小板减少症的Ⅲ期研究已完成患者入组,预计2026年提交上市申请,有望成为首个申报自身免疫适应症的国产BTKi;同时,其在多发性硬化、系统性红斑狼疮等疾病的全球多中心研究也同步推进。

百济神州的泽布替尼则凭借2024年全球26.44亿美元的销售额跻身全球畅销药榜单,其自免适应症布局涵盖嗜血细胞性淋巴组织细胞增多症、免疫性血小板减少症、冷凝集素病等多个领域,其中部分适应症已在国内完成Ⅲ期试验。此外,BGB-16673也已在自免领域启动慢性自发性荨麻疹的Ⅰ期研究(图2)。

03

首款,自免“新王炸”

慢性自发性荨麻疹(CSU)是一种由免疫失调驱动的疾病,主要表现为肥大细胞和嗜碱性粒细胞的异常激活,进而通过免疫球蛋白E(IgE)或免疫球蛋白G(IgG)通路触发BTK信号级联反应。这一过程导致组胺和其他促炎介质的释放,引发患者反复出现瘙痒性风团、血管性水肿等症状,严重损害生活质量。

尽管H1抗组胺药作为一线治疗被广泛使用,但约60%的患者在用药后症状仍无法充分控制,凸显了临床需求的未满足性。BTK作为组胺释放的核心酶,在CSU发病机制中扮演关键角色,因此靶向BTK成为突破治疗瓶颈的新方向。

诺华开发的Remibrutinib作为首款高选择性、口服靶向BTK的第二代共价抑制剂,展现出“新王炸”的潜力。该药物通过精准抑制BTK的活性,阻断下游的免疫级联反应,从而有效阻止组胺释放,缓解瘙痒、荨麻疹和肿胀等核心症状,为CSU治疗提供新希望。

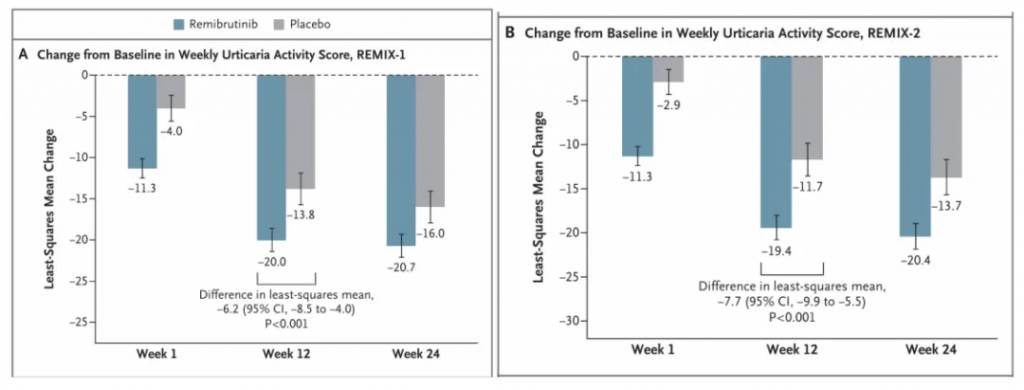

Remibrutinib针对慢性自发性荨麻疹的REMIX-1/2 两项III期临床试验结果显示:与安慰剂相比,Remibrutinib在治疗第12周时显著改善每周荨麻疹活动度评分(UAS7)(图3)、每周瘙痒严重程度评分(ISS7)和每周风团数量评分(HSS7),且这种疗效持续至第24周。更值得注意的是,药物起效迅速,治疗第1周即可观察到症状减轻;到第24周时,半数患者症状得到控制,约30%患者瘙痒和荨麻疹完全消失。

安全性方面,Remibrutinib未出现转氨酶升高相关的肝损伤风险,最常见的不良事件(发生率≥3%)包括上呼吸道感染、瘀点、头痛等。且患者无需持续实验室监测,这为其长期使用提供了便利。

基于上述临床试验的积极结果,Remibrutinib于2025年2月和3月先后在中国和美国递交上市申请,并于10月1日获得美国FDA批准,用于H1抗组胺药控制不佳的CSU成人患者,成为首个获FDA认可用于CSU的BTKi。同时,诺华已向欧盟、日本和中国等全球监管机构提交申请,并在中国获得优先审评资格。

此外,诺华还在开发Remibrutinib用于治疗荨麻疹、多发性硬化、化脓性汗腺炎、重症肌无力等适应症。诺华预测其年销售额峰值有望超过 30 亿美元。

结语

Remibrutinib的获批,是诺华在自免版图上插下的一面旗帜,诺华以BTK为支点,撬动整个自免治疗格局,从肿瘤战场到自免新域,BTK抑制剂的故事远未终结。